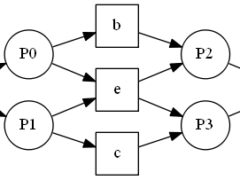

Pythonでプロセスマイニングのαアルゴリズムを実装して理解する

概要 最近プロセスマイニング(Process mining)なるものの書籍が出たという話を聞いて、分野自体がどんなものなのか?のレベルから調べつつ、最もベースとなるアルゴリズムとされていたαアルゴリズ… Read more »

概要 最近プロセスマイニング(Process mining)なるものの書籍が出たという話を聞いて、分野自体がどんなものなのか?のレベルから調べつつ、最もベースとなるアルゴリズムとされていたαアルゴリズ… Read more »

概要 Pythonでシステム開発等を進めるとき、print文によるデバッグだけではキツくなりloggingモジュールを使おうとするも挫折するのは誰しもが通る道だと思います。又は、使ってはいるけど動作が… Read more »

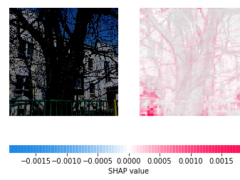

概要 予測に影響した特徴量の重要度を可視化できるライブラリとしてSHAPが存在感を増しています。SHAPは SHapley Additive exPlanations を指しており、 Wikipedi… Read more »

概要 来週から始まるICML(international conference on machine learning)の準備のため、スクレイピングを用いて各イベントのスケジュールや概要を一括取得する… Read more »

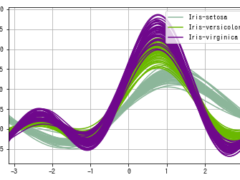

概要 PandasにはDataFrameが持つplotの他にpandas.plottingというメソッド群を持っており、これを使うことで通常のplotメソッドとは一風異なったグラフを作成することができ… Read more »

概要 前回記事(以下)では、ナップサック問題を定式化し、量子アニーリングを用いて最適解を算出しましたが、n=5というまだ簡単な条件の時点で解が求まらなくなるという結果となりました。本記事では、最適化変… Read more »

概要 前回記事(以下)では、D-Wave社が提供する量子アニーリングの開発環境であるLeapのAPIをPythonを使って動作させるところまで確認しました。本記事ではさらに、NP困難な組合せ最適化問題… Read more »

概要 組み合わせ最適化問題に対するブレークスルーと思われる画期的な技術「量子アニーリング」が誰でも1分/月まで無料で使える環境「Leap」がD-Wave社から提供されました。早速使ってみようと思ったの… Read more »

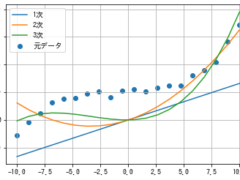

はじめに Pythonで多項式近似を実施したいとき、一番簡単に使えるのはNumpyのPolyfit関数ではないでしょうか。ただ使っていてちょっと困ったのは、Excelでできるように、切片の値を0にでき… Read more »

概要 カテゴリカル変数と連続変数の関係の分析に特に有効で、Excelでもよく使うピボットテーブルの機能ですが、Pythonのpandasでもpivot_tableというメソッドを使うことが出来ます。本… Read more »